|

|

|

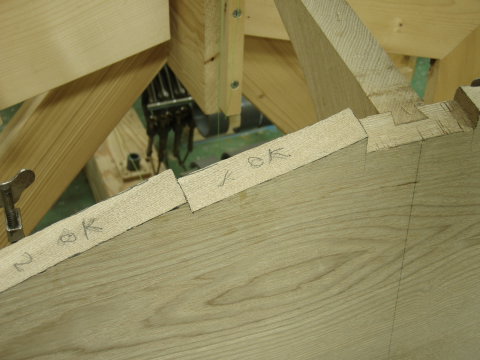

ようやく、船本体の作業を再開できる状態になったので荒削りしておいたステムの仕上げ(角度出し)を行いました。各プランクのラップ部分にバテンを置きステムの角度を出していきます。今回作成したカムクランプは丁度上手くワンタッチでバテンを保持してくれています。それも木片によるパッドが不要なのも大変好都合です。 |

|

|

|

|

今度はトランサムの外板と接する面の角度出し作業を朝から夜まで丸一日掛かりでやりました。トランサムは左右対称で各8枚の外板が有りますので、片側のトランサムでバテンを使い角度を測定し、もう一方の同番号の外板にも同様に角度を移し都合16枚分を加工します。トランサムセンター部写真では頂点ですが底です)はキールソンが通過するので幅70mm

で切り込んでいます。しかし、慌てて鋸で切り込んだため少しオーバーカットになり修正が少し必要になりました。

|

|

|

キールソン(キールの下地材)は20mm厚x70mm幅のタモ板目材です。これをモールドに載せて巻きつけるように取り付けることは可能ですが、かなり反発力を閉じ込めたまま外板を貼り付けることになります。そこで、写真のような2x4材にモールドになるブロックを取り付け、それにバテンを打ちつけ曲ジグを作り、その上にビニールシートとバスタオルを敷き、載せたキールソンにバスタオルを巻きつけ沸騰したお湯をかけビニールシートを巻き材木を蒸らします。そして少しづつクランプで曲げ、締め付け力が硬くなったところでこの工程を繰り返し、曲げジグまでキールソンを蒸らして曲げていきます。

20分ぐらいで曲げジグに到達し、その後はビニールシートと濡れたバスタオルを取り除き、曲げジグ上でキールソンが乾燥するまで放置します。(Richard

Kolin著 Building Catherine の製作要領を順守しています。)

|

|

|

バックボーンの取り付けも大分できてきたので、シェアーラインをバテンデで確認しています。また、船台のステム・シェアー部分はベースラインより約30mm低いので、鑿や鋸を総動員し写真のごとく掘り下げました。

|

|

キールソンを各モールドにネジ留め固定するのですが、丁度キールソンの直下に船台の小屋組の梁があり、ドラバーが入りません。それで、写真のように先にキールソンとフレームを木片を介してネジ留めします。そして、骨格のような状態で反転しモールドに被せ、当該木片をモールドに側面からネジ留めします。

|

|

|

今度は、スケグの製作です。タモ板目材22mm厚x150mm幅x1100長から、スターン部のロッカー(湾曲)をトレースするため、写真のように持ち上げた高さと同じ高さのブロックに鉛筆を付けてスターン部の曲線をタモ材に描きます。

切り抜いてスケグをスターン部のキールソンに載せて、湾曲トレースの具合を見ています。うまくいっているようです。

|

|

今度は、切り抜いたスケグの木端面がひび割れしないよう、「端ばめ」という桟材を取り付けます。この端ばめとスケグは相じゃくりの接合で、エポキシ接着剤と込み栓(4φの丸棒)を使っています。込み栓はお互いの穴位置を少しオフセットすることで、丸棒を叩き込むとしまる仕掛けになっています。

|

|

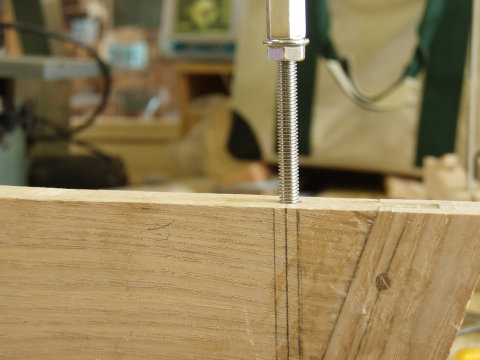

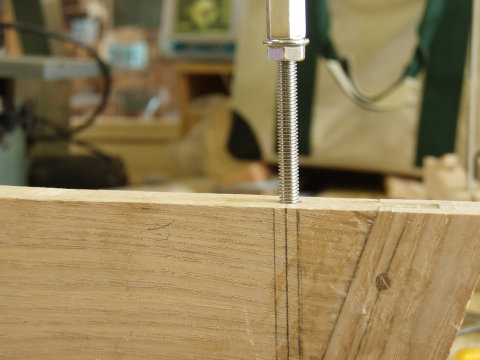

図面でスケグをキールソンに取り付る方法は、キールソンの内側より取り木ネジで取付ける事になっています。しかし、スケグはスターン部で150mm幅あり、これを艇内側から取り付けるためには、ネジをトランサムニーとキールソンを貫通させて、スケグの幅の半分程度打ち込む必要があります。このため、150mm長の木ネジが必要ですが、そんなものは市販していません。そこで、ごらんの通りステンレス総ネジボルトを使用し、この長さを達成しています。先ずドリルスタンドを使用し正確にキールソンとスケグを貫通する穴を開けます。その穴に150mm長の総ネジを差込み、キールソン上に突き出ている総ネジでスケグに角度をトレースし総ネジの下穴(5.1mm径)をあけ、総ネジにダブルナットを取り付け、これでスケグに総ネジを取り付けます。

|

|

|

スケグは22mm厚のタモ板目材ですが、先端部は15mm厚になるよう電気鉋と手鉋でテーパーをつけます。次に、出来上がったスケグをキールソン上にのせてスケグとキールソンの曲線の出来具合を確認します。上手くキールソンの曲線がスケグにトレース出来ているようです。

|

|

|

今度は、キールソンの両脇を削りガーボード(船底板)を取り付けられるようにします。

20mm厚の硬いタモ板を更に曲線で且つテーパーをつけながら鑿と際鉋で掘り込んで行きます。

|

|

ようやく、硬いタモ材のキールソンにラベットを彫り終えて、その上にスケグとキールを連結し取り付けた状態です。

|

|